Hakomi-Therapie

Hakomi-Therapie wurde in den 1970er Jahren von dem amerikanischen Psychotherapeuten Ron Kurtz begründet und seitdem fortentwickelt. Hakomi ist eine körperorientierte Psychotherapie. Sie basiert u.a. auf den Grundsätzen von Achtsamkeit und Gewaltlosigkeit sowie der Überzeugung, dass Heilung nicht von außen bewirkt, sondern nur von innen heraus geschehen kann. Gewaltlosigkeit bedeutet hier, dass Hakomi-Therapeutinnen die Klientin in keinster Weise „reparieren“ oder verändern wollen. Im Zentrum der Hakomi-Therapie steht vielmehr die angeleitete Selbsterforschung der Klientin.

Das Wort „Hakomi“ stammt aus der Sprache der Hopi-Indianer. Es bedeutet übersetzt so viel wie „Wie stehst Du in Beziehung zu den vielen Wirklichkeiten?“.

Es geht nicht um Heilung, sondern um Erforschung

In der Hakomi-Therapie geht es nicht primär um Heilung im traditionellen Sinne, sondern um Bewusstwerdung und Selbstentdeckung. Der Fokus liegt darauf, Klientinnen dabei zu unterstützen, ihre inneren Erfahrungen zu erforschen und zu verstehen. Es geht darum, tieferliegende Muster und Glaubenssätze zu erkennen, die das Verhalten und die Wahrnehmung beeinflussen, und diese mit Achtsamkeit zu erforschen.

Der Begriff „Heilung“ impliziert oft, dass etwas nicht in Ordnung sei und repariert werden muss. Hakomi hingegen betont, dass alle Erfahrungen und Verhaltensweisen, selbst die dysfunktionalen, einst adaptive Funktionen hatten und deshalb nicht einfach als „falsch“ oder „defekt“ betrachtet werden sollten. Stattdessen fördert Hakomi ein tiefes Verständnis und Mitgefühl für die eigene Geschichte und die daraus resultierenden Überlebensstrategien.

Der Prozess in Hakomi ist darauf ausgerichtet, ein tieferes Verständnis und eine Akzeptanz der eigenen inneren Welt zu fördern. Anstatt zu versuchen, etwas zu „reparieren“ oder „zu heilen“, wird die Klientin eingeladen, ihre Erfahrungen ohne Urteil zu beobachten und zu reflektieren. Durch diesen achtsamen und respektvollen Prozess kann eine tiefere Selbstakzeptanz und ein Gefühl der inneren Kohärenz entstehen, was oft zu einer natürlichen Transformation und zu einem größeren emotionalen und psychischen Wohlbefinden führt. Automatisch ablaufende Verhaltensweisen werden bewusst und es entsteht mehr Wahlfreiheit im Denken und Handeln.

Den Schwerpunkt der Therapie bildet nicht das Reden, sondern das Erleben.

Hakomi ist eine erfahrungsbasierte Therapie. Nicht im kognitiven „Darüber-Reden“, sondern im aktuellen Erleben liegt der Zugang zum Wissen und der Schlüssel zur Weiterentwicklung. Die Methode legt daher den Fokus nicht auf das Gespräch über die Probleme der Klientin. Es geht nicht um ausführliche Diskussionen über Schwierigkeiten und deren Hintergründe. Stattdessen unterstützt die Therapeutin die Klientin dabei, die Prozesse zu erkunden, die unbewusst ihre Identität formen und aufrechterhalten. Es handelt sich um eine begleitete Selbsterforschung. Es macht eben einen gewaltigen Unterschied, ob jemand darüber erzählt, wie Schokolade schmeckt oder gerade in diesem Moment ein Stück Schokolade auf der Zunge liegen hat und von ihrem aktuellen Erleben berichtet.

Körper und Geist für die Therapie nutzen

Im Zentrum der Hakomi-Therapie steht die achtsame Körperwahrnehmung, bei der die Klientin angeleitet wird, in bestimmten Situationen auf ihre körperlichen Empfindungen zu achten. Diese dienen als Zugang zu unbewussten Mustern und Emotionen. Gleichzeitig kommen spezielle Gesprächsführungstechniken zum Einsatz, die helfen, im gegenwärtigen Moment präsent zu bleiben und innere Erfahrungen bewusst wahrzunehmen.

Ein wichtiges Element ist die experimentelle Haltung, bei der Klientinnen ihre Reaktionen auf bestimmte Aussagen, Gesten, achtsame Berührungen oder andere Interaktionen im aktuellen Erleben erforschen und dabei sowohl körperliche als auch mentale Reaktionen beobachten. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es, tiefer liegende Themen aufzudecken und zu bearbeiten, indem die Weisheit von Körper und Geist gleichermaßen genutzt werden.

Die fünf Hakomi-Prinzipien

Hakomi gründet auf fünf grundsätzlichen Prinzipien, welche die Wahrnehmung der Klientin sowie das Vorgehen in der Therapie bestimmen.

1. Prinzip: Organizität

Das erste Prinzip der Hakomi-Methode versteht den Menschen als ein lebendiges System. Organizität unterscheidet lebende Systeme von leblosen Strukturen. Das Organizitätsprinzip betont, dass ein lebendiges System, im Gegensatz zu einer Maschine, die von außen repariert werden kann, Heilung nur von innen heraus erfahren kann.

Es bezieht sich auf die natürliche Tendenz von Organismen, einschließlich des menschlichen Geistes, zur Selbstorganisation und Selbstregulierung, zur sog. Homöostase (Walter Bradford Cannon). Organizität in Hakomi bedeutet, dass Körper und Geist einen organisierten und sinnvollen Zustand anstreben, in dem sie sich selbst heilen und weiterentwickeln können. Das Prinzip der Organizität impliziert, dass der Geist und der Körper eine natürliche Fähigkeit zur Selbstregulierung und Selbstheilung haben. Wenn wir achtsam auf unsere inneren Erfahrungen achten, können wir beobachten, wie Körper und Geist auf stressige oder belastende Situationen reagieren und was notwendig ist, damit wir anschließend wieder in einen ausgeglicheneren Zustand zurückfinden.

Die innere Weisheit des Körpers nutzen

Hakomi betrachtet also den Organismus, einschließlich des menschlichen Geistes, als ein System mit einer inneren Weisheit. Das bedeutet, dass unser Körper auf eine tiefere Ebene der Weisheit und Selbstregulierung zugreifen kann, dass der Körper „unbewusst weiß“. Diese Fähigkeit geht über das bewusste Denken weit hinaus.

Durch die achtsame Erforschung der inneren Prozesse können wir Zugang zu dieser Weisheit bekommen und eine tiefere Verbindung mit uns selbst herstellen. Indem wir achtsam und aufmerksam unsere Körperreaktionen beobachten, können wir uns dem zugrunde liegenden emotionalen Erleben nähern. Dadurch können wir verborgene Konflikte oder traumatische Erfahrungen besser verstehen und bearbeiten.

Organizität betont die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Körper, Geist und Emotionen sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Die Hakomi-Therapie berücksichtigt diese Wechselwirkungen und ermöglicht es, die Komplexität des menschlichen Erlebens zu erforschen.

Organizität beinhaltet auch das Vertrauen in den natürlichen Entwicklungsprozess des Organismus. Die Therapeutin unterstützt die Klienten dabei, ihren eigenen inneren Prozessen zu vertrauen und den eigenen Weg der Heilung und des Wachstums zu finden.

2. Prinzip: Achtsamkeit

Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Achtsamkeit. Es spielt eine zentrale Rolle in der Hakomi-Methode. Achtsamkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, bewusst und mit Offenheit den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten oder zu interpretieren.

Dem Zustand der Achtsamkeit steht unser Alltagsbewusstsein gegenüber. Üblicherweise agieren wir die meiste Zeit in diesem Alltagsbewusstsein. Im Alltagsbewusstsein laufen wir gewissermaßen auf Autopilot, gesteuert durch die Programme, die unsere Biografie geschrieben hat. Das gilt auch für unsere Wahrnehmung. Im Zustand des Alltagsbewusstseins ist jede Wahrnehmung im Prinzip eine „erinnerte Wahrnehmung“. Sagt beispielsweise jemand zu uns „Hallo“, dringt diese Lautäußerung über Schallwellen in unser Ohr. Daraufhin vergleichen wir die daraus resultierenden elektrischen Signale mit im Gehirn gespeicherten Mustern und bilden aus diesem Vergleich einen Sinn. Entsprechend gehen wir mit allen Sinneswahrnehmungen um. Wir nehmen also nicht direkt wahr, sondern interpretieren die Wahrnehmung auf der Basis unserer biografischen Erfahrungen. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir in unserer Biografie gemacht haben, erhält unsere Wahrnehmung die eine oder andere Färbung oder Verzerrung, die oftmals mit der Realität wenig gemein hat.

Achtsamkeit als Werkzeug

Somit ist Achtsamkeit ein mächtiges Werkzeug zur Selbsterforschung, Selbstentdeckung und Veränderung. Achtsamkeit in Hakomi bedeutet, den Fokus auf den gegenwärtigen Moment zu lenken und sich dessen bewusst zu werden, was gerade im Hier und Jetzt geschieht. Das bedeutet, die Aufmerksamkeit von der Vergangenheit oder der Zukunft abzuziehen und voll und ganz auf die gegenwärtigen Empfindungen, Gedanken und Emotionen zu konzentrieren.

Achtsamkeit in Hakomi erfordert eine offene und neugierige Haltung gegenüber dem, was wahrgenommen wird. Es geht darum, die Erfahrungen ohne Urteil, Bewertung oder Vorannahmen zu beobachten. Dadurch wird es überhaupt erst möglich wahrzunehmen, was tatsächlich aktuell geschieht und somit tiefer in die eigenen inneren Prozesse einzutauchen und verborgene Muster oder Emotionen zu erkennen.

Hakomi betont die Bedeutung der körperlichen Empfindungen. Der Körper wird als ein Tor zu den unbewussten Erfahrungen und Überzeugungen betrachtet. Achtsamkeit in Bezug auf den Körper ermöglicht es, unbewusste Prozesse bewusst zu machen und somit eine tiefere Selbsterforschung zu ermöglichen. Durch achtsame Selbstbeobachtung kann man sich bewusster über seine inneren Zustände und Reaktionen werden. Indem man achtsam auf seine Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und Verhaltensmuster achtet, kann man verborgene Überzeugungen und unbewusste Prozesse erkennen, die das eigene Verhalten und Erleben steuern.

Die achtsame Therapeutin

In der Hakomi-Methode wird auch Achtsamkeit in der therapeutischen Beziehung betont. Die Therapeutin praktiziert Achtsamkeit, um einfühlsam und respektvoll auf die Klientin einzugehen. Durch diese achtsame Beziehung kann die Klientin ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen entwickeln. Das macht den Prozess der Selbsterforschung und Heilung überhaupt erst möglich. Insgesamt betrachtet Hakomi die Achtsamkeit als einen zentralen Aspekt, um eine tiefere Verbindung mit sich selbst und anderen herzustellen. Sie hilft die eigene innere Weisheit zu erschließen und persönliche Wachstumsprozesse zu fördern. Durch die Praxis der Achtsamkeit können verborgene innere Ressourcen entdeckt und persönliche Veränderungen in einem unterstützenden und einfühlsamen Umfeld ermöglicht werden.

3. Prinzip: Gewaltlosigkeit

Das Prinzip der Gewaltlosigkeit in Hakomi bezieht sich auf eine achtsame und einfühlsame und grundsätzlich absichtslose Haltung gegenüber sich selbst und anderen während des therapeutischen Prozesses. Es bedeutet, dass therapeutische Interventionen und Explorationen in einer Weise durchgeführt werden, welche die Klientin nicht drängt, verletzt, ängstigt oder bevormundet oder zu irgendetwas bewegen möchte. Es geht darum, dass der therapeutische Prozess voll und ganz der Prozess der Klientin ist und nicht, dass die Therapeutin irgendetwas erreicht. Hakomi-Therapie ist ergebnisoffen und daher an allen Regungen der Klientin gleichwertig interessiert.

Dieses Prinzip berücksichtigt auch die innere Welt der Klientin und respektiert ihre persönlichen Grenzen und Bedürfnisse. Es geht darum, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, die es der Klientin ermöglicht, sich sicher zu fühlen und sich selbst ohne Angst vor Kritik oder Verurteilung vorurteilsfrei zu erforschen.

Im Hakomi bedeutet Gewaltlosigkeit, dass Therapeutin und Klientin gemeinsam daran arbeiten, die achtsame Erforschung innerer Erfahrungen und emotionaler Prozesse in einem respektvollen und nicht-wertenden Umfeld zu ermöglichen. Die Therapeutin arbeitet mit der Klientin zusammen und fördert deren Selbstwirksamkeit. Wenn die Klientin wahrhaft spürt, dass sie sich nicht verändern muss, wird sie sich frei fühlen, sich selbst verändern zu wollen! Die Rolle der Therapeutin besteht darin, die Klientin dabei zu unterstützen, eigene Antworten und eigene Ressourcen zu entdecken.

Keine Ratschläge

Gewaltlosigkeit wird auch daran deutlich, dass die Betonung auf die persönliche Erfahrung gelegt und keine Ratschläge oder Interpretationen vorgegeben werden. Ziel ist es nicht, Probleme zu lösen oder der Klientin zu sagen, wer sie ist. Vielmehr liegt die Aufgabe darin, der Klientin dabei zu helfen, selbst zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, die sie bisher nicht hatte und die ihr neue Möglichkeiten aufzeigen.

Gewaltlosigkeit im Hakomi erfordert eine achtsame Selbstreflexion seitens der Therapeutin. Sie muss sich ihrer eigenen inneren Prozesse und möglichen Glaubenssätze bewusst sein, um sicherzustellen, dass sie die Klientinnen nicht durch ihre eigenen Projektionen beeinflusst, sondern sich voll und ganz für die Welt der Klientin öffnet.

4. Prinzip: Körper-Geist-Einheit

Das vierte Prinzip im Hakomi ist die Körper-Geist-Einheit. Die Körper-Geist-Einheit bezieht sich auf das Verständnis, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Diese Grundlage besagt, dass wir unsere körperlichen Erfahrungen und Ausdrucksformen (wie Haltung, Atmung, Bewegungsmuster usw.) nicht isoliert von unseren emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekten betrachten können.

Hakomi basiert auf den Prinzipien des „Embodied Mind“ (verkörperten Geistes). Das bedeutet, dass die Art, wie wir denken, fühlen und uns verhalten, sich in unserem Körper widerspiegelt. Unsere körperlichen Reaktionen auf bestimmte Situationen oder Erinnerungen können Einblicke in unsere emotionalen Zustände, Glaubenssätze oder verborgenen Überzeugungen geben.

Insgesamt betrachtet Hakomi die Körper-Geist-Einheit als eine integrative und ganzheitliche Sichtweise des menschlichen Erlebens. Sie ermöglicht es den Menschen, sich tiefer mit sich selbst zu verbinden, ihre inneren Prozesse besser zu verstehen und einen authentischen Weg zur persönlichen Entwicklung einzuschlagen.

5. Prinzip: Einheit

Das Prinzip der Einheit in der Hakomi-Methode bezieht sich auf das Verständnis, dass alles mit allem verbunden ist und die Wahrnehmung der Trennung eine Illusion darstellt. Einheit ist ein Wesenszug des Seins. Und genau hier stößt der Versuch das Prinzip der Einheit mit Worten zu erklären an seine Grenzen. Wie soll man das Sein beschreiben? Lediglich seine Auswirkungen, die erfahrbaren Aspekte des Seins, können in aller Unvollkommenheit beschrieben werden.

So beschreibt ein Aspekt der Einheit, dass der Mensch ein ganzheitliches und integriertes Wesen ist. Das heißt, dass wir aus Beziehung bestehen: Sowohl aus Beziehung zu unterschiedlichsten physischen und psychischen Anteilen unserer Selbst, als auch aus Beziehungen zu unseren Mitmenschen, unserer Umwelt, der Natur, des gesamten Universums. Alle diese Teile stehen in ständiger Wechselwirkung miteinander. Sie sind über die Kommunikation miteinander verbunden. Ist die Kommunikation zwischen den einzelnen Aspekten unseres Seins gestört oder gar unterbrochen, kommt es zu Disharmonie und Krankheit.

Die Aufmerksamkeit in der Therapie richtet sich daher auf die Teile, die voneinander isoliert sind und sich im Konflikt miteinander befinden. Die Hakomi-Methode zielt darauf ab, die Klientin dabei zu unterstützen, solche Fragmentierungen zu erkennen und zu einer integrativen und heilsamen Einheit zurück zu führen.

Loving Presence

„Loving presence“ (liebende Präsenz) ist ein wichtiger Aspekt und ein zentrales Konzept in der Hakomi-Methode. Es bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Therapeutin im therapeutischen Prozess gegenwärtig ist und sich den Klientinnen gegenüber verhält. „Loving presence“ ist eine liebevolle, mitfühlende und wohlwollende Haltung, die die Therapeutin der Klientin entgegenbringt. Es geht darum, eine tiefe Verbindung und Unterstützung zu schaffen, ohne Urteil oder Kritik. Die „loving presence“ ist frei von Bewertung oder Interpretation und ermöglicht es den Klientinnen, sich sicher und akzeptiert zu fühlen, um sich selbst zu erforschen und im eigenen Tempo zu wachsen.

Die Grundlage einer jeden Sitzung

In jeder Sitzung bildet die Haltung von „Loving Presence“ die Grundlage. Die Therapeutin lässt die Klientin auf sich wirken und achtet gezielt auf positive Eigenschaften, wie Mut, Verletzlichkeit, Empfindsamkeit oder Sanftheit. Sie sucht nicht nach dem „Kranken“ oder „Gestörten“, sondern schaut nach der inneren Weisheit der Klientin. Wenn wir uns auf diese Weise öffnen, werden wir berührt von der Stärke und Schönheit, die in jeder Klientin vorhanden ist. Unser Herz öffnet sich weiter und wir können den Menschen in seiner gesamten Person sehen. Gleichzeitig nimmt die Klientin auf neurozeptive Weise Sicherheit wahr. Sie fühlt sich eingeladen, akzeptiert, wertgeschätzt und wahrgenommen, und öffnet sich dadurch umso mehr – sie „fühlt sich gefühlt“ (Dan Siegel).

Diese Erfahrung wird wiederum von der Therapeutin neurozeptiv wahrgenommen und gibt auch ihr mehr Sicherheit.

Wenn ich wahrhaft in Kontakt mit mir selbst bin, öffnet sich ein Raum, in dem alles so sein darf, wie es ist. Der Drang, die Klientin verändern zu wollen oder gar zu müssen, verschwindet.

In diesem einzigartigen Therapieprozess verschmelzen Gewaltlosigkeit, Achtsamkeit und Mitgefühl miteinander, um ein heilendes Umfeld zu schaffen. Es entsteht eine Art Mühelosigkeit, da das Unterbewusstsein der Klientin Sicherheit fühlt, dadurch seinen schützenden Widerstand aufgeben kann und sich öffnet. Die Therapeutin fungiert als sichere, sanftmütige und gewaltlose Provokateur*in in einem fürsorglichen, therapeutischen Rahmen. Dies ermöglicht es der Klientin, sich ihren tiefsten Ängsten zu stellen.

Achtsame Gegenwärtigkeit

Die „loving presence“ beinhaltet auch eine achtsame Gegenwärtigkeit der Therapeutin. Sie ist voll und ganz im gegenwärtigen Moment präsent und konzentriert sich auf die Klientin, ohne abgelenkt oder voreingenommen zu sein. Die Therapeutin erlaubt der Klientin, ihren eigenen inneren Prozessen zu folgen, ohne diese zu lenken oder zu beeinflussen. Die „loving presence“ beinhaltet eine nicht-einmischende Haltung und respektiert die Autonomie der Klientin. Die Therapeutin zeigt sich authentisch und ehrlich im therapeutischen Raum. „Loving presence“ schafft eine Atmosphäre des Vertrauens, in welcher die Klientin sich sicher fühlt, ihre eigenen Emotionen und Erfahrungen auszudrücken. Durch diese liebevolle Präsenz kann die Klientin tiefe Selbsterfahrungen machen, persönliches Wachstum erreichen und sich selbst auf eine tiefgründige und transformative Weise entdecken.

Bestätigung durch die moderne Neurowissenschaft

Besondere Bestätigung erhält diese Vorgehensweise durch die moderne Wissenschaft in Form der Polyvagal-Theorie des US-amerikanischen Neurowissenschaftlers Stephen W. Porges. Die Polyvagal-Theorie postuliert, dass die entscheidende Grundlage für eine gelingende Therapie ein vom Autonomen Nervensystem der Klientin empfundenes Gefühl von Sicherheit ist. Diese Erkenntnis wird in der Hakomi-Therapie, durch die Berücksichtigung der fünf Grundprinzipien und die Anwendung von Loving Presence, konsequent umgesetzt.

Fortsetzung einer unterbrochenen Entwicklung

Wenn ein Mensch geboren wird, ist er metaphorisch in gewisser Weise mit einem neuen Computer vergleichbar. Schaltet man einen nagelneuen Computer an, passiert erst einmal gar nichts. Man muss zuerst Software aufspielen.

Beim Menschen wird die „Software“ durch die Rückmeldungen der Umgebung und der Hauptbezugspersonen „aufgespielt“. Im Wesentlichen sind es drei Fragen, die einen Säugling beschäftigen:

- Wer bin ich?

- Was ist die Welt?

- Was muss ich tun, damit meine Bedürfnisse befriedigt werden?

Je nachdem wie die Reaktionen der Umwelt auf die Fragen des Säuglings ausfallen, entwickelt dieser ein individuelles „Programm“ als Antwort auf diese grundlegenden Fragen. Es handelt sich dabei quasi um eine Gebrauchsanleitung, „wie Leben hier funktioniert“.

Anschauungen

In der Hakomi-Therapie werden diese Programme als „Anschauungen“ bezeichnet. Der Begriff bezieht sich auf unbewusste Glaubenssätze, innere Überzeugungen und tief verwurzelte Denkmuster, die eine Person über sich selbst und die Welt hat. Anschauungen haben einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Verständnis der Welt und unser Selbstkonzept. Sie helfen uns, externe Ereignisse zu einzuordnen und uns in der Welt zu orientieren. Gleichzeitig dienen sie als Grundlage für die Organisation unserer Erfahrungen und Verhaltensmuster. Die meisten dieser Anschauungen sind unserem bewussten Denken nicht zugänglich und werden stattdessen im impliziten Gedächtnis gespeichert. Dabei handelt es sich um „affektiv-motorische Schemata“, welche somatische und emotionale Prozesse umfassen und in der Regel unbewusst ablaufen.

Der Mensch entwickelt sich von Anfang an in enger Wechselwirkung mit der einzigartigen Umwelt, in die er hineingeboren wird. Anfänglich stehen grundlegende Bedürfnisse wie Schutz, Sicherheit, Nahrung, Wärme und Geborgenheit im Vordergrund, die erfüllt werden müssen. In dieser Zeit entsteht eine feine Interaktion zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen. Diese Interaktion verbindet die ersten körperlichen Erfahrungen und sensorischen Eindrücke mit emotionalen Reaktionen.

Automatismen prägen unser Verhalten

Solche automatischen Programme sind meist sehr nützlich und förderlich. Sie helfen uns schnell und ohne langes Nachdenken angemessen zu reagieren. Anschauungen entstehen aus den Reaktionen der Umwelt, besonders der Hauptbezugspersonen, sowie aus vergangenen Erfahrungen, kulturellen Prägungen und anderen Lebensumständen. Erfahren heranwachsende Menschen eine liebevolle, wohlwollende und fördernde Unterstützung, können sich Programme entwickeln, die den Menschen sicher in der Welt und in sozialen Interaktionen handeln lassen. Sie führen zu einer gesunden Regulation von Emotionen und zu angemessenen, konstruktiven Reaktionen auf Stress.

Mit wachsenden Fähigkeiten des jungen Menschen verändern sich die Rahmenbedingungen für das individuelle Leben. Dann benötigt der Mensch – um in der Computermetapher zu bleiben – ein „Update“, das neue „Funktionalitäten freischaltet“ und den Handlungsspielraum erweitert. Auch hierfür werden entsprechende Reaktionen der Hauptbezugspersonen und der Umwelt benötigt.

Überlebensstrategien

Doch nicht immer sind die notwendigen Bedingungen für eine optimale Entwicklung gegeben. Bleiben diese benötigten Reaktionen – aus welchem Grund auch immer – aus oder erleidet der Mensch in dieser Situation stressreiche oder sogar traumatische Erfahrungen, kann das „Update“ nicht stattfinden und der Mensch bleibt an dieser Stelle emotional in seiner Entwicklung stecken. Die Sehnsucht nach Weiterentwicklung wird blockiert. Dies verursacht emotionalen Schmerz. Um diesen Schmerz zu vermeiden und erneute Verletzungen an dieser Stelle zu verhindern, entwickelt der heranwachsende Mensch sog. „Überlebensstrategien“.

Überlebensstrategien sind Anschauungen, die Menschen entwickeln, um mit schmerzhaften oder traumatischen Erfahrungen umzugehen. Diese Strategien entstehen oft schon sehr früh in der Kindheit. Es sind adaptive Mechanismen, welche die Aufgabe haben, emotionalen Schmerz oder Stress zu bewältigen, der als überwältigend empfunden wurde. Zum Zeitpunkt des Entstehens sind die Überlebensstrategien die bestmögliche Reaktion dieses Menschen, mit diesen Fähigkeiten, mit dieser Biografie, mit dieser genetischen Ausstattung, in dieser Umwelt, auf diese Umweltbedingungen. Im Laufe der Zeit können sie jedoch dysfunktional werden und die persönliche Entwicklung oder zwischenmenschliche Beziehungen beeinträchtigen.

Beispiele für Überlebensstrategien

Ein Beispiel für eine Überlebensstrategie ist das Muster des „Gefallen-Wollens“. Diese Strategie kann sich entwickeln, wenn ein Kind in einem Umfeld aufwächst, in dem Liebe und Zuneigung von der Erfüllung bestimmter Erwartungen oder dem Vermeiden von Konflikten abhängen. So können sich Glaubenssätze wie „Ich bin nur wertvoll, wenn ich die Erwartungen anderer erfülle“ oder „Meine Bedürfnisse sind weniger wichtig als die der anderen“ entwickeln. Um emotionale Sicherheit und Akzeptanz zu gewährleisten, lernt das Kind, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu unterdrücken und sich stattdessen darauf zu konzentrieren, anderen zu gefallen. Im Erwachsenenalter zeigt sich diese Überlebensstrategie oft darin, dass die Person Schwierigkeiten hat, „Nein“ zu sagen, ihre eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren oder Grenzen zu setzen. Sie kann sich stark auf die Erwartungen und Wünsche anderer ausrichten, während sie ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle vernachlässigt. Obwohl diese Strategie ursprünglich dazu diente, Ablehnung oder Strafe zu vermeiden, kann sie zu Gefühlen der Erschöpfung, Frustration und einem Mangel an authentischen Beziehungen führen.

Überlebensstrategie „Rückzug“

Ein weiteres Beispiel für eine Überlebensstrategie ist das „Rückzugsmuster“. Hinter dem Rückzugsmuster steht oft ein Glaubenssatz wie „Ich bin sicherer, wenn ich mich zurückziehe“ oder „Es ist besser, mich zu verstecken, um nicht verletzt zu werden“. Diese Überzeugung entwickelt sich typischerweise in einer Umgebung, in der das Kind wiederholt die Erfahrung macht, dass Offenheit und Nähe zu Schmerz, Ablehnung oder Überwältigung führen können. Daher lernt es, dass es sicherer ist, sich zurückzuziehen und sich emotional oder physisch zu isolieren, um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. Im Erwachsenenalter kann sich diese Strategie in verschiedenen Verhaltensweisen manifestieren, wie etwa Schwierigkeiten, enge Beziehungen einzugehen oder aufrechtzuerhalten, Vermeidung von Konflikten oder konfrontativen Situationen, Tendenz, sich in stressigen Situationen zurückzuziehen oder zu isolieren sowie emotionale Abstumpfung oder Schwierigkeiten, Gefühle auszudrücken und zu teilen. Während der Rückzug ursprünglich dazu diente, das Kind vor Verletzungen zu schützen, kann er im Erwachsenenleben zu Isolation und Einsamkeit führen und die Fähigkeit beeinträchtigen, tiefere zwischenmenschliche Verbindungen zu erleben.

Anschauungen färben unsere Weltsicht

Anschauungen beeinflussen maßgeblich unsere Wahrnehmung und damit unser Denken, Fühlen und Handeln. Sie sind ein integraler Bestandteil der Art und Weise, wie Menschen auf emotionale Reize reagieren und wie sie ihre Gefühle körperlich ausdrücken. Sie sind eine Art „Blaupause“ oder Muster für die Art und Weise, wie Emotionen und Körperempfindungen miteinander verbunden werden. Aus diesem Grund äußert sich jede Anschauung auch auf körperlicher Ebene durch Gesten, Bewegungen, Muskelspannung, Körperhaltung, Körperbau und möglicherweise sogar durch psychomotorische Symptome.

Anschauungen sind oft so tief im Unbewussten verankert, dass die Person sich ihrer nicht bewusst ist oder sie nicht direkt in Worte fassen kann. Dennoch beeinflussen diese inneren Überzeugungen maßgeblich das Verhalten, die Emotionen und die Beziehungsgestaltung eines Menschen. Für die Klientin handelt es sich bei den Anschauungen jedoch nicht um Überzeugungen; für sie ist es schlichtweg die Realität, so wie sie ist. Diese Realität wird in der Regel weder in Frage gestellt noch bewusst wahrgenommen. Je weniger wir uns unserer Anschauungen bewusst sind, desto mehr Einfluss haben sie auf uns, auf unsere Wahrnehmung und unser tägliches Handeln.

Es ist jedoch möglich, einen Zugang zu diesen tief in uns verwurzelten Erfahrungen zu erlangen. Dies erreichen wir durch eine achtsame Beobachtung der gegenwärtigen Erfahrungen, die von diesen grundlegenden Überzeugungen gesteuert werden. Die Achtsamkeit ermöglicht es uns, Erfahrungen unmittelbar zu beobachten, anstatt sie nur gedanklich zu reflektieren. Das ist es, was Achtsamkeit zu einem so wirkungsvollen therapeutischen Instrument macht.

Unbewusste Anschauungen bewusst machen

Im Rahmen der Hakomi-Therapie ist es ein zentrales Ziel, diese unbewussten Anschauungen ins Bewusstsein zu bringen. Indem die Klientin durch achtsame Selbstbeobachtung und bewusstes Erkunden ihrer inneren Erfahrungen sowie ihrer Reaktionen auf äußere Reize, in einem sicheren therapeutischen Raum die Möglichkeit erhält, diese Anschauungen zu erkennen, kann sie diese bearbeiten und transformieren. Durch das Entdecken und Erforschen dieser Anschauungen kann die Klientin mehr Klarheit über sich selbst gewinnen, alte Überzeugungen hinterfragen und gegebenenfalls neue, gesündere Sichtweisen und Verhaltensmuster entwickeln.

Eine besondere Form der Gesprächsführung

Anders als viele herkömmliche Therapieformen legt Hakomi das Hauptaugenmerk nicht auf das, was gesagt wird, sondern wendet sich vielmehr dem Wie des Erzählens zu. Denn unabhängig davon, worüber jemand spricht, existiert eine tiefere Ebene, dessen Inhalt der Erzähler*in gegenwärtig nicht bewusst ist. Diese Ebene liegt im impliziten Gedächtnis, welches die Art und Weise des Erzählens, die Erzähler*in und den Inhalt der erzählten Geschichte steuert.

Menschen verfügen über zwei unterschiedliche Formen von Gedächtnis: das episodische oder deklarative Gedächtnis und das implizite Gedächtnis. Ersteres enthält all das Wissen, von dem wir eine Geschichte erzählen können und an das wir uns bewusst erinnern, beispielsweise was wir gestern gegessen haben oder wie unser letzter Urlaub war. Im impliziten Gedächtnis sind unterbewusst alle wesentlichen Erfahrungen gespeichert, die ein Mensch in seinem Leben gemacht hat. Diese Erfahrungen sind es, welche die automatischen Programme schreiben, nach denen wir wahrnehmen, denken und handeln.

Um also die Inhalte des impliziten Gedächtnisses bewusst und damit verfügbar zu machen, ist der Bewusstseinszustand der Achtsamkeit erforderlich. Um Achtsamkeit zu erzeugen, hat sich im Hakomi eine besondere Gesprächsführungstechnik entwickelt. Diese besteht im Kern aus dem sogenannten Tracken und Kontakten.

Tracken

„Tracken“ bezeichnet das genaue Wahrnehmen der Klientin mit allen Sinnen. Hakomi-Therapeutinnen sind darin geschult, nicht nur auf das zu hören, was gesagt wird. Sie nehmen vielmehr umfassend wahr, wie etwas gesagt wird und welche unwillkürlichen Körperreaktionen mit einer Aussage einhergehen. Der Inhalt der Erzählung ist nachrangig und eigentlich beliebig austauschbar. Interessant ist „die Geschichtenerzähler*in“, der Teil der Klientin, der mit dem impliziten Gedächtnis in Kontakt steht und daraus schöpft. Beim Tracken hält die Therapeutin Ausschau nach dem, was, hinter dem Inhalt der Erzählung versteckt, eigentlich gesehen werden möchte. Dies wird der Klientin oftmals erst dann bewusst, wenn die Therapeutin es wahrnimmt und thematisiert.

Kontakten

Mit der Technik des „Kontaktens“ bietet die Therapeutin der Klientin das an, was sie getrackt hat. Dies geschieht in Form einer „fragenden Aussage“ wie etwa: „berührt!?“ oder „ein wenig enttäuscht!?“. Diese besondere Form der Ansprache bringt die Klientin automatisch in einen Zustand der Achtsamkeit. Sie hat keine andere Möglichkeit, als inne zu halten und das Gesagte im aktuellen Erleben zu überprüfen.

Accessen

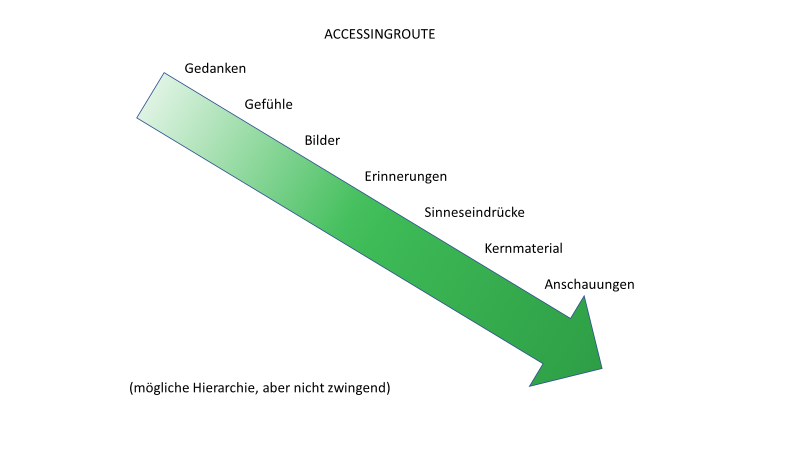

Im nächsten Schritt, wird die aktuelle Erfahrung mittels der Technik des „Accessens“ weiter vertieft. Aufgabe ist es, einen Zugang zu den Inhalten des Impliziten Gedächtnisses zu erlangen. Unser ANS ist als Netzwerk organisiert. Gemäß dem Hebb´schen Gesetz („cells that wire together, fire together“ Nervenzellen, die verknüpft sind, feuern gemeinsam), kann die Anregung eines Punktes im neuronalen Netz die Aktivierung des gesamten Netzes bewirken. Indem wir also einen Teil des Netzwerks berühren, in Achtsamkeit gehen und bei der Erfahrung verweilen, kann der Rest automatisch nach und nach ins Bewusstsein gelangen. MIttels der sog. Accessingroute begleiten wir die Klientin auf diese Weise darin, sich entlang ihrer neuronalen Vernetzungsstruktur dem Kern der Erfahrung zu nähern.

Abbildung 1: Die Accessingroute beschreibt eine mögliche aber nicht zwingend so strukturierte Abfolge

Wenn sich eine Klientin auf den Körper im gegenwärtigen Moment konzentriert, also achtsam wird, kann unbewusstes Material aus dem impliziten Gedächtnis ins Bewusstsein dringen. Implizite Erinnerungen fühlen sich dabei nicht wie Erinnerungen an, sondern wie gegenwärtige Erfahrungen. Sie treten in Form von Gedanken, Gefühlen, Bildern, Erinnerungen und Verhaltensweisen auf, die im Zusammenhang mit einem Thema stehen. Alle sind mit autonomen Körperreaktionen, wie beispielsweise Erröten oder unbewussten Bewegungen, verknüpft.

Diese autonomen Körperreaktionen sind Hinweise auf dahinterstehende Anschauungen.

Charaktertheorie

Grundlegende Anschauungen und die dazugehörigen inneren Verhaltenstendenzen bilden das sog. Kernmaterial. Diese Gedanken und Reaktionen zeigen sich in unserem Körper, zum Beispiel in unserer Körperhaltung, unserem Atmen oder unserer Körperspannung. Sie wirken sich im wahrsten Sinne formend auf unseren Körper aus. Wenn wir das verstehen, ist es naheliegend, dass es bestimmte Arten von Erfahrungen gibt, die ähnliche Muster bilden. Das bedeutet, dass viele Menschen ähnliche Dinge erleben und – bei aller Individualität und Einzigartigkeit – doch ähnlich auf sie reagieren. Daraus entstand im Hakomi eine Charaktertheorie. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass prägende Erfahrungen in der frühen Kindheit das Verhalten, die Emotionen, die Gedanken und die Beziehungsmuster eines Menschen im Erwachsenenalter beeinflussen. Diese Erfahrungen können förderliche oder einschränkende Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben und formen die individuelle Persönlichkeit eines Menschen.

Der Charakter eines Menschen zeigt sich beispielsweise in der Art, wie er Emotionen wahrnimmt, diese ausdrückt und auf sie reagiert. Oder auch wie jemand in Beziehungen agiert. Auch, wie ein Mensch sich bewegt, wie er atmet, seinen Körper wahrnimmt oder auf körperliche Empfindungen reagiert, wird durch den Charakter beeinflusst. Nicht zuletzt, wie ein Mensch denkt und was er vom Leben erwartet, findet darin seinen Ausdruck.

Orientierungshilfe für die Therapie

Charaktertheorie gibt der erfahrenen Therapeutin eine Orientierungshilfe, um das Kernmaterial der Klientin aufzuspüren und es durchzuarbeiten. Denn wenn wir verstehen, welche unbefriedigten Bedürfnisse, welche Verletzungen und Anpassungen die möglichen Ursachen für erlerntes Verhalten sind, können wir auf dieser Basis in der Therapie agieren. Dann können wir unsere Beziehung zu der Klientin entsprechend gestalten und die Entwicklungsbedürfnisse sowie die fehlenden Erfahrungen identifizieren.

Aus der Charaktertheorie ergeben sich Hinweise auf:

- Das ursprüngliche Entwicklungsbedürfnis der Klientin, das oft unterbewusst schlummert

- Die ursprüngliche Verletzung, die entstand, als das Bedürfnis nicht befriedigt wurde

- Das oft unbewusste Bemühen, das Bedürfnis doch noch irgendwie erfüllt zu bekommen

und - Das Schutzverhalten (Barriere), das ständig versucht zu verhindern, noch einmal so enttäuscht oder verletzt zu werden.

In Hakomi verstehen wir den Charakter nicht als etwas Krankhaftes. Stattdessen betrachten wir Charakter als einen kreativen Weg, wie jemand versucht, sich selbst zu schützen, besonders in schwierigen Situationen. Die Charaktertheorie hilft dabei, die gewohnheitsmäßig ablaufenden, neuronal geschalteten, konditionierten Muster zu verstehen. Ebenso hilft sie, unsere Reaktionen und die verschiedenen „Rollen“ oder Persönlichkeitsseiten, die wir haben, zu erkennen. Diese Muster bilden sich oft, wenn wir noch Kinder sind und beeinflussen uns wie ein Schatten, der über unser Leben fällt.

Der Charakter deutet auf die Verletzungen

Charaktertheorie dient nicht dazu, um herauszufinden, was an einer Person falsch ist. Sie dient vielmehr dazu, allgemeine Muster von Verletzungen nachzuvollziehen und die Strategien zu erkennen, die Menschen entwickeln um damit umzugehen. Diese Erkenntnisse helfen uns, die Besonderheiten der inneren Welt unserer Klientin genauer zu verstehen. Wir können ihr dadurch noch effektiver beistehen.

Experimente

Um Anschauungen bewusst zu machen, verwendet Hakomi-Therapie „Experimente“. Dies sind gezielte Techniken und Methoden, welche die Therapeutin entwickelt, um die Klientin dabei zu unterstützen, sich bewusster mit ihren inneren Erlebnissen auseinanderzusetzen. Die Experimente werden individuell auf die Klientin abgestimmt und basieren auf dem, was die Therapeutin getrackt hat. Grundlage ist ein Verständnis der unbewussten Anschauungen, Muster und Emotionen, die das Verhalten und die Lebenserfahrungen beeinflussen. Die Therapeutin beobachtet aufmerksam die nonverbalen und verbalen Äußerungen der Klientin, um Hinweise auf unbewusste Prozesse zu erhalten. Ziel ist es, verborgene Aspekte ihrer emotionalen und psychischen Erfahrungen zu erkunden. Diese Experimente werden innerhalb eines einfühlsamen, liebevollen und achtsamen Rahmens durchgeführt, um eine sichere Umgebung für die Klientin zu schaffen.

Sind die Experimente richtig eingesetzt, treffen sie in der Regel auf spontane Ablehnung. Diese Ablehnung wird im Hakomi als Barriere bezeichnet.

Den Widerstand willkommen heißen

Andere Therapieformen bezeichnen die Barriere als Widerstand. Widerstand gilt dann als etwas Störendes, Hinderliches. Oftmals wird dann versucht, diesen Widerstand zu überwinden oder zu brechen.

Im Hakomi ist das deutlich anders. Hakomi-Therapeutinnen heißen die Barriere willkommen und würdigen ihre schützende Intention. Sie arbeiten nicht gegen den Widerstand, sondern mit ihm. Hakomi betrachtet das Auftauchen einer Barriere als einen Indikator dafür, dass ein Entwicklungsschritt unterbrochen wurde. Die Barriere soll vor dem Schmerz schützen, der empfunden wurde, als die ursprünglich ersehnte Erfahrung nicht gemacht werden konnte. Eine Barriere dient also als Schutz oder Grenze. Sie wirkt quasi wie ein Leibwächter, der sagt: „Ich werde alles dafür tun, damit Du diesen Schmerz nie wieder spüren musst.“ Gleichzeitig ist sie eine automatisierte Begrenzung, Einschränkung und Behinderung in der Möglichkeit das volle Potential zu entfalten.

Eine geschickte Therapeutin kann die Reaktion der Klientin zu einer Quelle der Erkenntnis machen. Dadurch gelangen tief vergrabene Gefühle und Erinnerungen an die Oberfläche. Mitfühlendes Vorgehen ermöglicht neue Erfahrungen wie Geborgenheit, Sicherheit, Hoffnung und Glück. Auf diese Weise eröffnen sich für die Klientin Wege zur emotionalen Weiterentwicklung und zu persönlichem Wachstum.

Die Klientin nimmt diese Reaktion ebenfalls in Achtsamkeit wahr. Sie erhält dadurch die Möglichkeit, die Mechanismen und Annahmen des Unbewussten zu erforschen. So kann die Klientin alte schmerzhafte Erfahrungen, die zu diesen Überzeugungen geführt haben, auf eine positive Weise verarbeiten und wenn gewollt verändern.

Missing Experience – Erfahrungen nachholen

Ziel der Hakomi-Therapie ist es, die Selbsterkenntnis der Klientin zu stärken. Dazu leiten Hakomi-Therapeutinnen die Selbsterfahrung der Klientinnen mittels verschiedener Techniken an. So erhält diese ein erlebtes Wissen um ihre inneren Muster und Strategien. Dysfunktionale Muster und Glaubenssätze werden bewusst. Wir können sie dadurch hinterfragen und wenn gewünscht transformieren und dann neu in das Leben integrieren.

Eine bedeutende Rolle im Prozess der Transformation spielt im Hakomi die sog. „Missing Experience“. „Missing Experience“ bezeichnet eine Erfahrung, die in der Vergangenheit der Klientin zutiefst ersehnt und benötigt wurde, um einen Entwicklungsschritt zu vollenden, die aber nicht stattgefunden hat. Im Rahmen der Hakomi-Therapie geht es darum, diese fehlende Erfahrung zu erkennen, anzuerkennen und nachholend doch noch zu erleben.

Wird eine Anschauung in Achtsamkeit erforscht, führt uns der Prozess an der Barriere entlang direkt zu der unerfüllten Sehnsucht, deren Erfüllung so schmerzlich vermisst wird. Lange vergessene Bilder und Erinnerungen tauchen aus dem impliziten Gedächtnis auf und lassen uns die auslösenden Situationen nochmals mit allen Sinnen erleben, so als würde es gerade erst geschehen.

Emotionales Wiedererleben verändert das Gehirn

Dieses emotionale Wiedererleben führt auf neurologischer Ebene zu einer Lockerung der neuronalen Verknüpfungen. Es öffnet sich ein Zeitfenster von 4-6 Stunden, in dem die Plastizität des Gehirns besonders groß ist und eine tatsächliche Löschung einschränkender Anschauungen möglich wird. Diesen Vorgang nennt die neurologischen Forschung „Gedächtnisrekonsolidierung“.

Damit es zur Gedächtnisrekonsolidierung kommen kann, müssen wir, während die Erinnerung noch emotional reaktiviert ist, eine entscheidende, neue emotionale Erfahrung machen. Diese zweite Erfahrung muss neuartige Wahrnehmungen beinhalten, die zu der alten Anschauung im Widerspruch stehen und mit dieser unvereinbar sind. Diese Aufgabe übernimmt im Hakomi-Prozess die „Missing Experience“.

Transformation und Integration

Die „Missing Experience“ dient der Transformation. Im Kontext der Hakomi-Therapie bezeichnet der Begriff „Transformation“ den Prozess der inneren Neuorganisation durch die Integration neuer, prägender Erfahrungen. Dieser Prozess tritt ein, wenn tief verwurzelte Überzeugungen und emotionale Muster, die bisher das Erleben und Verhalten bestimmt haben, durch neue Erfahrungen erweitert oder verändert werden. Transformation bedeutet also, dass die Klientin durch bewusst erlebte korrigierende Erfahrungen, eben der „Missing Experience“, ihre bisherigen Anschauungen über sich selbst und die Welt verändert, was zu einer tiefergehenden und nachhaltigen Veränderung führt.

Durch die Transformation alter Anschauungen, kommt es zu tiefgreifenden Veränderungen in der Wahrnehmung der Klientin. Dies betrifft sowohl die Selbstwahrnehmung als auch die Wahrnehmung der Außenwelt und der Beziehungen. Diese veränderte Wahrnehmung hat weitreichende Auswirkungen auf das individuelle Weltbild. Oft benötigt die Integration neuer Anschauungen in das tägliche Leben eine gewisse Zeit, die sich über Stunden, Tage, Wochen und Monate hinziehen kann.

Da wir in Systemen leben, die sich meist gegen Veränderungen wehren, kann die Transformation dort z.T. heftige Widerstände hervorrufen. Hierauf sollten Klienten vorbereitet sein und entsprechende Unterstützung durch die Therapeutin erhalten.

Hakomi – eine sanfte, effektive und tiefgreifende Therapie

Hakomi ist eine sanfte aber tiefgreifende Therapieform, die auf Achtsamkeit und Körperwahrnehmung basiert. Sie ermöglicht es Menschen, sich mit den tieferliegenden Mustern ihres Erlebens und Verhaltens auseinanderzusetzen und diese auf eine transformative Weise zu verändern. Anstatt sich auf lange Gespräche über Probleme zu konzentrieren, führt Hakomi die Klientinnen in einen Zustand der achtsamen Selbsterforschung, in dem unbewusste Überzeugungen und Blockaden behutsam ans Licht kommen. Diese Methode ist sehr effektiv in ihrer Wirkung, da sie nicht auf der Symptomebene, sondern an den Wurzeln der Wahrnehmung, des Denkens und des Verhaltens ansetzt. Dabei ist sie auch sanft in ihrem Ansatz, indem sie den inneren Entwicklungsprozess auf eine respektvolle und unterstützende Weise begleitet.